2月28日に巨大災害研究会・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム合同シンポジウムを開催しました 2月28日に巨大災害研究会・レジリエンス研究教育推進コンソーシアム合同シンポジウムを開催しました

2月28日に対面会場(大阪)とオンラインのハイブリッド形式で、巨大災害研究会とレジリエンス研究教育推進コンソーシアムの合同シンポジウムが開催されました。本シンポジウムは、巨大災害研究会の前身となるJoint Seminar減災との合同開催を含めると通算5回目の合同シンポジウムとなりました。

今回は「スマートシティと防災」をテーマに、東日本大震災や令和6年能登半島地震後の対応状況にも触れながら、地域社会全体で災害に強いレジリエントな都市を目指すための具体的な姿について議論を深めるべく開催され、企業・大学・研究機関等から計141名(対面会場65名、オンライン76名)が参加し、盛況のうちに終了しました。

◆アジェンダはこちら

開会挨拶

▲寶 馨 氏(レジリエンス研究教育推進コンソーシアム会長/防災科学技術研究所 理事長)

はじめに、レジリエンス研究教育推進コンソーシアムの寶会長より、ビデオメッセージによる開会挨拶をいただきました。

コンソーシアムの活動紹介及び本シンポジウムの開催趣旨の説明に続き、合同で主催する巨大災害研究会と、共催の関西大学社会安全学部社会安全研究センターへの謝意が述べられました。

基調講演「大学・国研連携型スーパーサイエンスシティの挑戦」

▲鈴木 健嗣 氏(筑波大学 システム情報系 教授/つくば市 顧問)

基調講演では、筑波大学教授の鈴木健嗣氏が登壇。つくば市が「スーパーシティ型国家戦略特区」に指定され、大学や国の研究機関・企業と協働しながら「スマートシティ」の実装を進めている経緯について説明がありました。人口増加が続くつくば市では、移動、物流、医療、防災など重点分野を掲げ「インクルーシブテクノロジーによる誰一人取り残さない」社会の実現を目指しており、防災や危機管理への期待も述べられました。

話題提供①「東日本大震災とその教訓から考える大規模災害対策」

▲関谷 直也 氏(福島国際研究教育機構 (F-REI) 客員上席研究員/東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター 長・教授)

続いて、F-REI客員上席研究員で東京大学教授の関谷直也氏が登壇。東日本大震災・原子力災害という大規模広域複合災害の経験から、次に起こりうる大規模災害対策について、人の心理、移動、廃棄物、紛争解決、伝承など、主に社会心理学的な視点から解説がありました。今後も、防災や福島復興に資する長期的、継続的研究に取り組んでいくことが示されました。

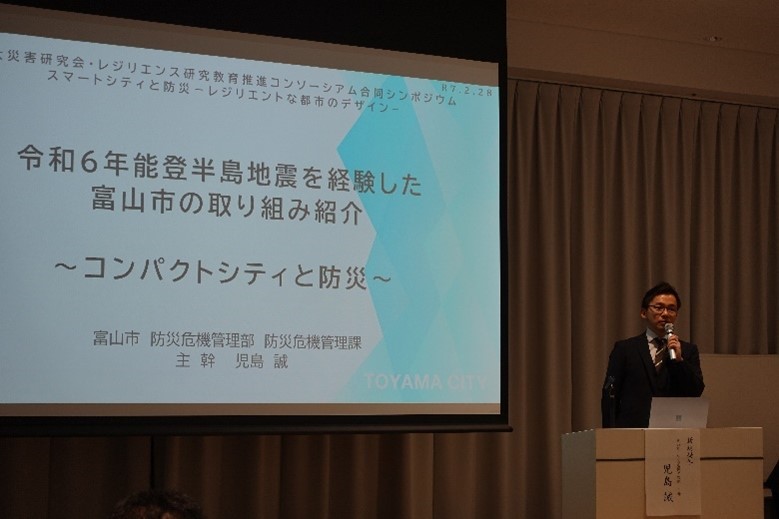

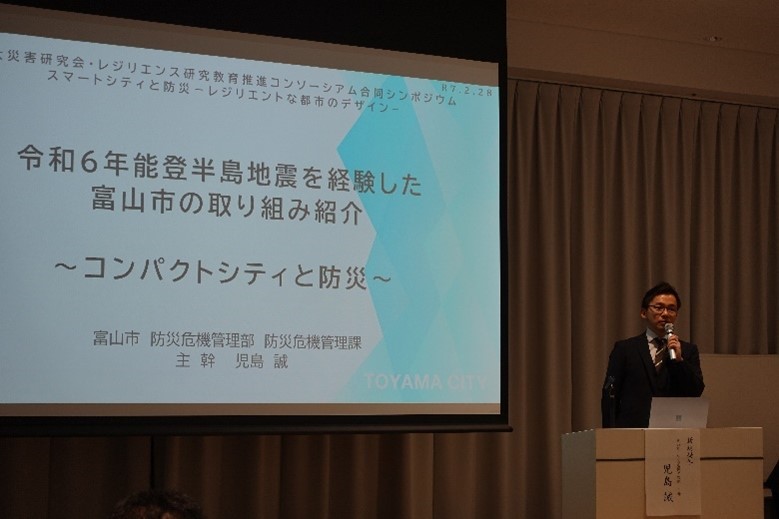

話題提供②「令和6年能登半島地震を経験した富山市の取り組み紹介〜コンパクトシティと防災〜」

▲児島 誠 氏(富山市 防災危機管理課 主幹)

続いて、富山市防災危機管理課の児島氏が登壇。基礎自治体の防災担当となり令和6年能登半島地震の対応を経験した行政職員の立場から話題提供がありました。

富山市では、能登半島地震を契機に「公助」だけでは避難時の混乱を解決することが難しいことを再認識した経験から、今後は「自助」や「共助」、産学官連携による取り組みを強化していく考えであることが強調されました。

パネルディスカッション「スマートシティと防災」

▲【登壇者】鈴木 健嗣 氏、関谷 直也 氏、児島 誠 氏、取出 新吾 氏(防災科学技術研究所 社会防災研究領域総合防災センター 副センター長)、木村 玲欧 氏(兵庫県立大学 教授)

【コーディネーター】遠藤 靖典 氏(筑波大学 教授)

パネルディスカッションでは、今後、大学・国研・企業・行政など多様な組織との連携による「スーパーサイエンスシティ」構想の深化やスマートシティの取り組みが、防災や危機管理面でどのような革新をもたらすのか、意見が交わされました。会場参加者からのコメントや質問も交え、時間が足りないほど盛況なディスカッションとなりました。

閉会挨拶

▲木村 玲欧 氏(巨大災害研究会 会長/兵庫県立大学 教授)

最後に、巨大災害研究会の木村会長より閉会挨拶をいただき、本シンポジウムが締めくくられました。

2月28日に対面会場(大阪)とオンラインのハイブリッド形式で、巨大災害研究会とレジリエンス研究教育推進コンソーシアムの合同シンポジウムが開催されました。本シンポジウムは、巨大災害研究会の前身となるJoint Seminar減災との合同開催を含めると通算5回目の合同シンポジウムとなりました。

今回は「スマートシティと防災」をテーマに、東日本大震災や令和6年能登半島地震後の対応状況にも触れながら、地域社会全体で災害に強いレジリエントな都市を目指すための具体的な姿について議論を深めるべく開催され、企業・大学・研究機関等から計141名(対面会場65名、オンライン76名)が参加し、盛況のうちに終了しました。

◆アジェンダはこちら

開会挨拶

▲寶 馨 氏(レジリエンス研究教育推進コンソーシアム会長/防災科学技術研究所 理事長)

はじめに、レジリエンス研究教育推進コンソーシアムの寶会長より、ビデオメッセージによる開会挨拶をいただきました。

コンソーシアムの活動紹介及び本シンポジウムの開催趣旨の説明に続き、合同で主催する巨大災害研究会と、共催の関西大学社会安全学部社会安全研究センターへの謝意が述べられました。

基調講演「大学・国研連携型スーパーサイエンスシティの挑戦」

▲鈴木 健嗣 氏(筑波大学 システム情報系 教授/つくば市 顧問)

基調講演では、筑波大学教授の鈴木健嗣氏が登壇。つくば市が「スーパーシティ型国家戦略特区」に指定され、大学や国の研究機関・企業と協働しながら「スマートシティ」の実装を進めている経緯について説明がありました。人口増加が続くつくば市では、移動、物流、医療、防災など重点分野を掲げ「インクルーシブテクノロジーによる誰一人取り残さない」社会の実現を目指しており、防災や危機管理への期待も述べられました。

話題提供①「東日本大震災とその教訓から考える大規模災害対策」

▲関谷 直也 氏(福島国際研究教育機構 (F-REI) 客員上席研究員/東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター 長・教授)

続いて、F-REI客員上席研究員で東京大学教授の関谷直也氏が登壇。東日本大震災・原子力災害という大規模広域複合災害の経験から、次に起こりうる大規模災害対策について、人の心理、移動、廃棄物、紛争解決、伝承など、主に社会心理学的な視点から解説がありました。今後も、防災や福島復興に資する長期的、継続的研究に取り組んでいくことが示されました。

話題提供②「令和6年能登半島地震を経験した富山市の取り組み紹介〜コンパクトシティと防災〜」

▲児島 誠 氏(富山市 防災危機管理課 主幹)

続いて、富山市防災危機管理課の児島氏が登壇。基礎自治体の防災担当となり令和6年能登半島地震の対応を経験した行政職員の立場から話題提供がありました。

富山市では、能登半島地震を契機に「公助」だけでは避難時の混乱を解決することが難しいことを再認識した経験から、今後は「自助」や「共助」、産学官連携による取り組みを強化していく考えであることが強調されました。

パネルディスカッション「スマートシティと防災」

▲【登壇者】鈴木 健嗣 氏、関谷 直也 氏、児島 誠 氏、取出 新吾 氏(防災科学技術研究所 社会防災研究領域総合防災センター 副センター長)、木村 玲欧 氏(兵庫県立大学 教授)

【コーディネーター】遠藤 靖典 氏(筑波大学 教授)

パネルディスカッションでは、今後、大学・国研・企業・行政など多様な組織との連携による「スーパーサイエンスシティ」構想の深化やスマートシティの取り組みが、防災や危機管理面でどのような革新をもたらすのか、意見が交わされました。会場参加者からのコメントや質問も交え、時間が足りないほど盛況なディスカッションとなりました。

閉会挨拶

▲木村 玲欧 氏(巨大災害研究会 会長/兵庫県立大学 教授)

最後に、巨大災害研究会の木村会長より閉会挨拶をいただき、本シンポジウムが締めくくられました。